Article du Monde Libertaire n°1374 (4-10 nov. 2004)

Rendre compte en moins de 10 000 caractères (espaces comprises) d’un livre qu’on a mis six mois à lire est une tâche difficile. D’autant que le passionnant, très riche, très stimulant livre d’Elaine Scarry, The Body in Pain, the making and unmaking of the world (le corps douloureux, faire et défaire le monde), s’avère déroutant. Il commence par une analyse de la torture qu’il amplifie en une analyse de la guerre. Après avoir ainsi creusé le « défaire le monde », il s’attaque au « faire le monde ». Non sans emprunter deux étonnants détours.

#. La répartition des rôles entre créateur et créature dans l’Ancien Testament. Évidemment, par créateur il faut entendre l’homme, et par créature, Yahweh. Que se passe-t-il lorsque le créateur réel se dénie sa propre réalité, pour l’attribuer à sa créature ? Dont il fait en outre son créateur !

#. L’étude des aventures et des avatars de la création humaine au travers des créatures et créateurs étudiés par Marx. Là aussi survient une inversion des rôles ; Marx a vu un golem social, une créature (le capital) asservir son créateur (le travail humain).

Le dernier chapitre « Interior structure of the artifact » nous dévoile les structures mentales et sociales des objets créés par les humains : des dieux aux écrous en passant par les Constitutions et les imperméables. Il emprunte à son tour deux détours inattendus, l’humble trinité d’un manteau, d’une porte et d’une chaise, puis plus surprenant encore, un procès américain en dommages et intérêts contre le fabricant d’un radiateur à gaz !

Le livre de Scarry a pour premier mérite de remettre à sa place centrale le corps humain, mais pas de la manière verbeuse, faussement gaillarde et souvent limitée de beaucoup d’auteurs français.

L’enquête sur la torture lui sert de socle pour comprendre comment l’homme défait son propre monde. La torture est la manifestation la plus concrète du pouvoir de l’homme sur l’homme, puisqu’elle vise à défaire les deux moyens de faire ; la volonté et la parole. La torture constitue l’arme la plus directe contre Étienne de La Boétie, contre l’évidence qu’il a ramenée à la lumière ; le pouvoir n’existe que parce que nous le donnons à ceux qui l’infligent. Ou plus exactement parce que suffisamment d’entre nous le donnent. Et leur don se retourne alors contre tous. La torture ramène les corps rebelles à l’obéissance, grâce à l’intrusion dans la conscience de la douleur, qui y annihile tout le reste. Et quoique la torture soit indicible, incommunicable, impartageable, l’existence (l’existence connue, sue) de la torture dit, communique, partage la nécessité d’obéir au pouvoir. Scarry révèle bien d’autres choses sur la torture, mais 10 000 caractères…

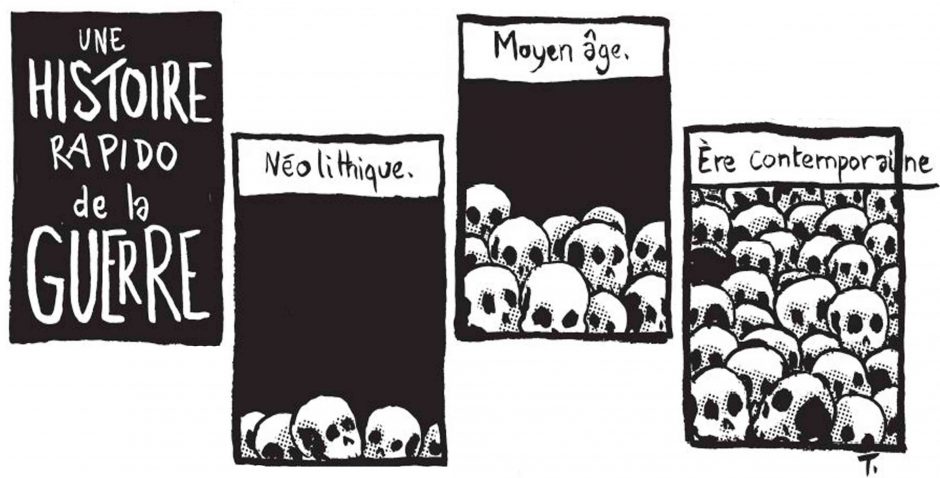

Son chapitre sur la guerre comporte de nombreux paragraphes qui mériteraient de figurer dans toutes les anthologies pacifistes et anarchistes par leur insistance simple, fertile et impitoyable à rappeler que la guerre consiste à ouvrir un maximum de corps ennemis. Parmi les dizaines d’aperçus remarquables qu’elle multiplie sur la guerre, le suivant, écrit en 1985, tient peu de place dans sa thèse générale mais prophétise le sort des Américains en Irak ; la guerre est un très mauvais moyen de décider d’un vainqueur et d’un vaincu. Car ce moyen suppose que les deux adversaires possèdent une norme commune quant au nombre de corps ouverts qui amène défaite et victoire.

Ainsi, pour le malheur du monde, les imbéciles nations européennes possédaient la même norme en 1914-1918. Hélas si élevée…

Ainsi, le parti communiste vietnamien et les États-Unis ne partageaient pas la même norme. À trois millions de corps ouverts de leurs concitoyens, les communistes vietnamiens ne montraient pas le moindre signe de conscience d’une quelconque défaite, alors qu’à cinquante mille corps ouverts de leurs concitoyens, les plus va-t-en-guerre des Yankees trouvaient à 1973 une odeur de 1940.

Ainsi, pour en venir à l’Irak, trois mille corps horriblement ouverts à New York semblèrent, à tant d’Américains dont le sens de l’histoire et de la géographie est sciemment gelé à zéro par leurs dirigeants, justifier d’aller ouvrir quelques dizaines de milliers de corps. Des corps, bien sûr, de méchants saddamites. Après quoi le peuple irakien (le vrai, le pas-saddamite, celui qui veut manger des MacDonalds) crierait sa joie et accueillerait Halliburton à bras ouverts. On sait que l’inverse est arrivé : peu épaté par le faible nombre de corps ouverts par les Américains cette fois-ci, bon nombre d’Irakiens (et ceux-là apparemment très désireux d’une nouvelle dictature bien sanglante) ne se considèrent pas du tout vaincus. Ils jugent en revanche les Américains très battables. Lesquels sont stupéfaits que leur évidente, totale victoire militaire n’ait servi à rien, que dans un pays battu à plate couture on continue à ouvrir les corps de leurs soldats comme si de rien n’était.

En s’attaquant à l’Ancien Testament, Scarry démonte le rapport entre :

#. Yahweh, qui s’évertue à demeurer sans corps, sans incarnation, qui combat sans pitié la moindre tentative de l’incarner dans une apparence, une représentation, une idole. Et, donc, Yahweh ne se manifeste que par les altérations qu’il inflige au corps des hommes, et par une voix désincarnée.

#. L’humanité qui, dès qu’elle s’émancipe, ou dès qu’elle tente de donner, elle, un corps au dieu, se voit systématiquement remise à sa place, c’est-à-dire dans son corps, par l’intermédiaire desdites altérations – hémorroïdes, peine dans le travail, douleur dans l’accouchement, massacres.

Car posséder un corps implique posséder des limites. Donc n’être pas divin, mais altérable, susceptible de douleur, d’ouverture forcée. Cette remise en place s’accentue chaque fois que l’incroyance revient aux Hébreux. Un phénomène fréquent pour une tribu passablement primitive à qui des prophètes veulent imposer la foi en un Dieu unique, incréé, invisible.

L’incroyance peut s’interpréter comme le refus de mettre la voix de Dieu dans le corps de l’homme. Elaine Scarry montre que dès que les Hébreux, ou Pharaon, « tournent une épaule obstinée », « bouchent leurs oreilles », « rendent leurs visages plus durs que la pierre », « raidissent leur cou », « endurcissent leur cœur », donc ferment leur corps à la voix de Dieu, celui-ci dégaine ses ouvre-boîtes, le pire étant peut-être le massacre des premiers-nés d’Égypte. Les premiers-nés sont l’exemple le plus frappant d’un corps dont on ouvre l’intérieur, puisqu’ils en sortent !

Mais le Nouveau Testament, en un retournement aussi spectaculaire que Marx « remettant la philosophie de Hegel sur ses pieds », renverse les termes de l’équation : la voix de Dieu devient un corps. Elle renonce à sa prérogative d’immatérialité. Elle ne veut plus parvenir au cœur de l’homme que par un récit d’homme à homme (qui implique les corps des hommes).

Les Évangiles racontent ce que souffre le corps de Dieu, ce Dieu qui, dans l’épisode précédent, massacrait les corps des hommes dès que ceux-ci faisaient mine de lui en attribuer un ! Le changement est dû à ce que les prophètes imposent Yahweh l’Unique à Israël, alors que les évangélistes, dont les études de marketing ont été plus poussées, prêchent le Fils de l’Homme au monde entier.

Et prennent soin d’opposer à l’Ancien Testament, longue succession de destruction de corps humains, le Nouveau Testament, longue succession de reconstructions (guérisons) de corps humains.

On m’accusera à très juste titre de manquer les articulations essentielles du livre et de n’en présenter que d’infimes fragments, mais 10 000 caractères…

Sautons donc au plus important de ses chapitres, le dernier. J’ignore quel effet il aura sur le lecteur qui aura pu absorber jusque-là l’anglais et la pensée serrés d’Elaine Scarry, mais je peux assurer que ce livre m’a offert un beau cadeau : depuis plusieurs années je lis avec obstination divers théoriciens de l’outil, Ellul, Illich, Virilio, etc. Je les lis afin de comprendre pourquoi l’outil s’est retourné contre l’homme, pourquoi le golem représente la meilleure allégorie de l’outil.

Ou plutôt pourquoi et comment l’outil sert à certains humains pour asservir les autres humains. Ellul a donné des indications précieuses quant au système technico-industriel, Illich a détaillé l’expropriation de l’outil par l’expert médical ou l’expert éducatif, Virilio a révélé la pollution des distances, du regard, du temps, de l’intimité par les outils hyper-modernes, mais Scarry, elle, propose une notion qui frappe au cœur. À nouveau, je ne vais résumer que trois ou quatre pages des 48 que compte ce chapitre…

L’objet-outil, c’est de la compassion. De la compassion concrétisée. De la compassion rendue matérielle. Créer un objet-outil signifie prendre conscience d’un manque, d’un besoin, d’une douleur, puis créer ce qui va combler ce manque, satisfaire ce besoin, soulager cette douleur.

L’objet-outil, c’est un faire qui combat un défaire. Du niveau le plus simple au niveau le plus complexe : une chaise c’est le soulagement du poids d’un être humain. Un manteau c’est le soulagement du froid d’un être humain. Une porte c’est le soulagement du désir d’aller dehors et du besoin de revenir dedans. Un dieu, c’est le soulagement d’une inquiétude, c’est la mise en récit d’une projection, au sens psychologique du terme.

Objecter qu’on ne saurait attribuer de compassion à un objet-outil parce qu’il n’est pas un sujet, seul capable d’émotion, revient à refuser d’attribuer un quelconque pouvoir de coercition à l’argent, au capital. Certes une chaise n’est rien d’autre qu’un amas de molécules, tout comme d’ailleurs un lingot d’or. Mais ces constatation exactes nous masquent ce que nous humains attribuons à ces deux amas de molécules.

Et, dans le cas de la chaise, nous lui attribuons de la compassion toujours prête, toujours répétable, dans le cas du lingot un pouvoir sur autrui toujours prêt, toujours répétable (quoique passant de main en main).

Arrivé à ce point, je quitte Scarry pour en venir à l’une des nombreuses conséquences de son livre que je crois profitables à l’anarchisme.

L’anarchisme, et surtout l’anarchisme moderne, comporte une large dose de méfiance envers les objets créés par les humains : nous comprenons très bien qu’ils se sont retournés contre nous, que de bons servants ils se sont mués en mauvais maîtres, qu’accumuler les objets signifie accumuler les prothèses, et donc nous transformer en invalides.

Et, fort de ce savoir évident, nous ne comprenons pas pourquoi les autres — et souvent nous-mêmes, avouons-le — continuent à tant s’attacher aux objets. Mais comment dire non à de la compassion toujours disponible, toujours décongelable ?